網膜硝子体

網膜硝子体

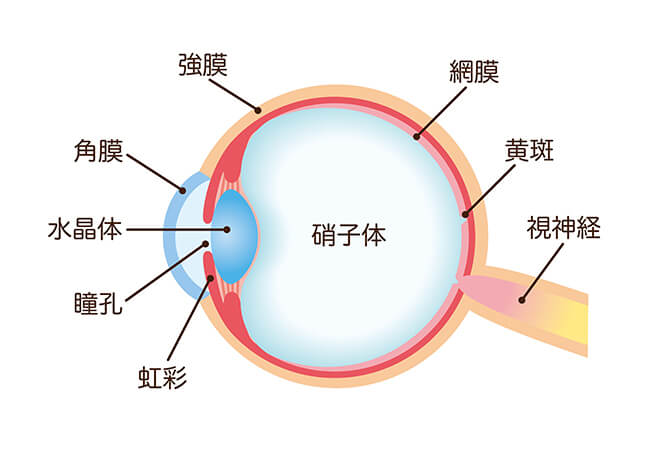

硝子体は、コラーゲン繊維と水を含んだヒアルロン酸を成分とするゼリー状の透明な組織です。水晶体よりも奥の眼内(硝子体腔)を満たし、眼球の容積の大半を占めています。前方は水晶体に接し、後方の大部分は網膜および視神経と接触しています。硝子体は加齢や疾患によって性質が変化し、網膜を引っ張ったり濁ったりすることで目の障害を引き起こします。この変質してしまった硝子体を除去する手術が硝子体手術です。同時に網膜に生じた病変も治療します。

水晶体の奥にある硝子体に対する手術は、眼科領域でも高度な手術で特別な技術と設備を要します。現在に至っては、様々な手術機器や手技の発展により手術の安全性が高まり、手術成績もかなり向上してきています。当院では、最新の手術設備と熟達したスタッフを揃えておりますので安心して手術についてもご相談下さい。

網膜は眼球内の一番奥に位置し視覚の初期情報処理を担当する重要な組織です。網膜は、角膜と水晶体を通過した光を受け取り、それを電気信号に変換して目の神経を介して脳に送り、私たちが「ものを見る」という能力を可能にしています。

網膜の中心部分にある黄斑は視力に関与する重要な領域であり、網膜の病気によって影響を受けることがあります。代表的な網膜の疾患には、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、網膜剥離などがあります。これらの疾患は、視力や視野に異常を引き起こし、放置すると失明に至る可能性があります。

治療法には、レーザー治療、硝子体注射、網膜硝子体手術などがありますが、特に網膜硝子体手術は非常に難度の高い手術であり、網膜の病気が進行した場合に必要とされることがあります。この手術は、病院での入院が必要な症例もありますが、それ以外の症例において当院では日帰り手術として行っております。日帰り手術の場合、手術自体は当日で完了しますが、術前の検査や術後の経過観察のためにこまめな通院が必要となります。網膜疾患に対する早期診断と適切な治療はとても重要なので、症状がある場合や疑いがある場合は眼科医に相談し、適切な検査と治療を受けることが視力を守るために不可欠です。

網膜剥離は、硝子体が網膜を牽引することで網膜に孔があき(裂孔)、裂孔から網膜下に硝子体の水分が入り網膜が剥がれる疾患です。網膜は、眼底にしっかりくっついていないと酸素や栄養が供給されず、網膜細胞の機能が消失し失明に至ります。症状としては、飛蚊症(視界に半透明~不透明な濁りが見える)、光視症(光がない所で閃光のような光を感じる)、視野欠損(網膜が剝がれてくると、それに対応した部位の視野が欠損する)などが挙げられます。物を見る中心部を黄斑部といいますが、ここが剝がれると一気に視力障害が進行します。

治療は、裂孔のみ、ごく狭い範囲の剥離であればレーザーによる加療も可能ですが、ある程度の剥離を認めた場合は、可及的速やかに手術が必要となります。

黄斑円孔は、網膜の中の視力にとって重要な黄斑部という所に小さな穴が空く病気です。硝子体が黄斑を引っ張ることで黄斑部に亀裂が入り、円孔が発生します。主な症状としては、視界中心部のぼやけ、かすみ、見え方の歪み、中心部に小さな黒い点や影が出現することがあります。

治療は硝子体手術で、原因となった硝子体を切除し眼の中にガスを入れて円孔を塞ぎます。早期に手術することが視力回復に重要です。

加齢などによって網膜の表面に硝子体の細胞が増殖し、セロハンのような膜(黄斑前膜)が形成される病気です。場所によっては無症状ですが、視力にとって大切な黄斑部に生じると物が歪んで見えたり、視界中心部のぼやけなどの視力障害が出現します。

治療は硝子体手術で、黄斑前膜を除去し視力の改善や歪みの軽減を図ります。

「単純」「増殖前」「増殖」の病期に分けられ、それぞれの時期によって治療が変わります。進行した増殖糖尿病網膜症では、硝子体内の多量の出血や増殖した膜により網膜が引っ張られ、網膜剥離を生じることがあります。進行状態によって3段階に分けられ、治療法も異なります

単純糖尿病網膜症(初期)

血糖コントロールで改善できることもありますが、自覚症状がほとんどないため定期的な眼科検診を受けることが重要です。糖尿病網膜症の初期は、網膜の血管壁が盛り上がる血管瘤や、小さな出血が見られる程度であり、破れた血管から血液成分が漏れている状態です。

増殖前糖尿病網膜症(中期)

網膜の血管が広範囲に閉塞している状態です。酸素や栄養素が行きわたらなくなるため、新生血管という、もろく破れやすい血管が出現し始めます。糖尿病網膜症の中期は、かすみ目などの自覚症状があることもありますが、全く症状が現れない場合もあります。そのため、できるだけ早く適切な治療を受けることで進行を止める必要があります。

増殖糖尿病網膜症(進行期)

糖尿病網膜症が進行すると、新生血管が破れて硝子体出血を起こし飛蚊症や急劇な視力低下を起こすことがあります。繊維状の膜である増殖組織が網膜を引っ張って網膜剥離を起こすと、視野を大きく欠損させてしまうこともあります。視力を少しでも残すために、できるだけ早く手術などを受ける必要がある状態です。

治療は網膜症の進行状況や合併症にもよりますが、中期以降でレーザー治療、硝子体注射、硝子体手術が必要になる場合があります。

網膜内の静脈が詰まることで血液の流れが滞り、視力に影響を与える病気です。網膜は目の奥にある光を感じる膜で正常な血流が視力維持に重要ですが、静脈が詰まると血液がうっ滞し、出血や浮腫(むくみ)が発生します。主に「網膜中心静脈閉塞」と「網膜静脈分枝脈閉塞」の2つのタイプがあります。

網膜中心静脈閉塞

血圧の急激な変動や血管そのものの炎症によって、静脈の根元が閉塞してしまいます。根元の静脈が詰まるため影響は網膜全体に及び、眼底一面に出血や浮腫が広がるため、視力障害が起こります。出血は時間とともに引いていきますが、毛細血管が消失して血流が再開せずに網膜の機能が奪われたまま視力が回復しないことも少なくありません。網膜静脈閉塞症の8割以上は静脈分枝閉塞症といわれており、中心静脈が閉塞する症例は決して多くはありませんが、重度の緑内障や硝子体出血などを合併するリスクが高いので、レーザー治療や硝子体注射などの適切な治療が必要となります。

加齢黄斑変性は、加齢に伴って黄斑(視力の中心部に位置する組織)に障害が生じ見えにくくなる病気です。滲出型と萎縮型の2つに分類され、滲出型では異常な血管が網膜の下にでき血管内の成分や血液が漏れて黄斑に障害を与えます。

治療には抗VEGF療法が使われます。萎縮型では黄斑が委縮し、症状は進行が緩やかで急激な視力の低下はありません。特別な治療方法はありません。症状には中心部が暗く見える、歪んで見える、不鮮明に見える、かすんでぼやけるなどがあります。

TOP